2025年10月16日,北京画院研究员赵琰哲以《交锋与共融:多元文化碰撞下的清代宫廷绘画》为题,带来了一场深入浅出的学术讲座。讲座从“古今·园林”“中西·计时”“满汉·变装”三个维度,揭示了清代宫廷艺术在多元文化影响下的独特面貌。

北京画院理论部研究员赵琰哲

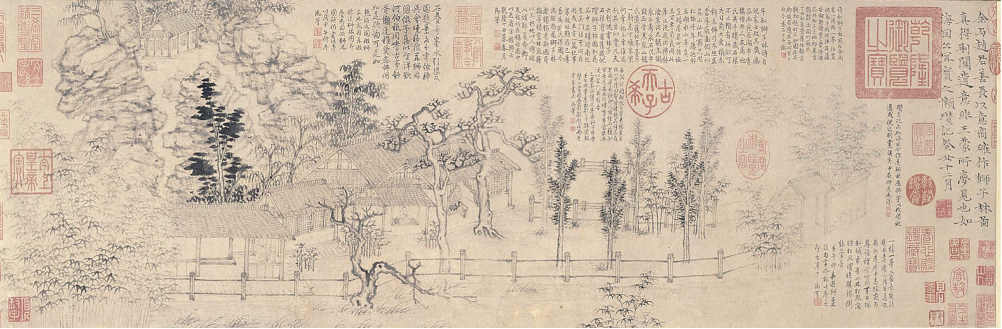

讲座伊始,赵老师以倪瓒(款)《狮子林图》为切入点,讲述了乾隆帝对这幅“伪作”的痴迷。赵老师首先指出,这幅被乾隆皇帝奉若瑰宝、一生题咏多达十余次的作品,实则是一幅后世摹本。她从画风、题材和题跋信息等多个角度进行了严谨考证:倪瓒画中从不画人物,而此卷却有僧人诵经;其笔下的山水多为泛指的江南意趣,而此卷却带有北方山水的雄浑之气;更关键的是,题跋中提及的合作画家赵原,在作图时早已离世。然而,艺术史的真伪判断,并不妨碍我们探讨其背后的文化史价值。

元 倪瓒(款)《狮子林图》画心 卷 纸本水墨 全卷纵28.3 厘米、横392.8 厘米 故宫博物院

清 弘历 《仿倪瓒〈狮子林图〉》 卷 纸本水墨 全卷纵28.3 厘米、横392.8 厘米 1772 年 故宫博物院

清 弘历 《再仿倪瓒〈狮子林图〉》画心 卷 纸本水墨 全卷纵28 厘米、横423 厘米 1774 年 故宫博物院

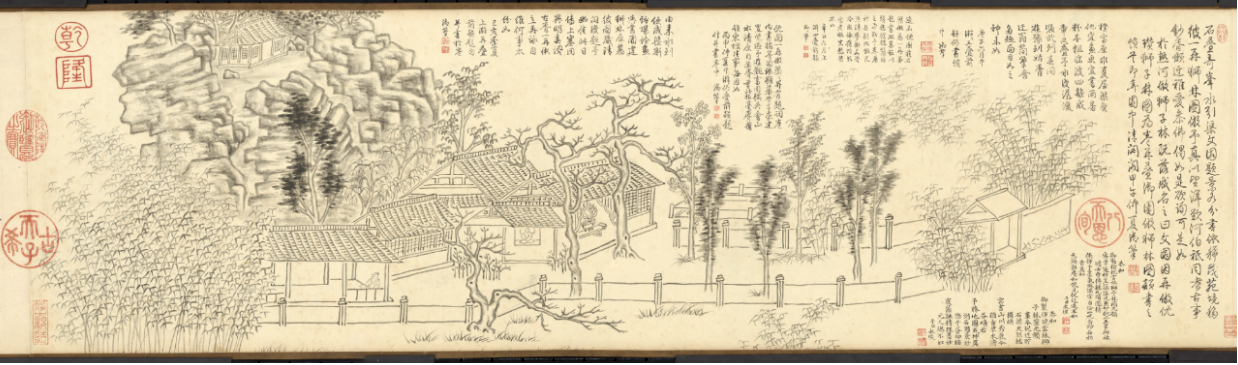

乾隆皇帝对此画深信不疑,并由此产生了一个强烈的执念:寻找画中的真实园林。在乾隆二十二年(1757)的第二次南巡中,他携图南下,按图索骥,竟在苏州城内找到了已改名为“涉园”、且破败不堪的狮子林旧址。这场“图与景的相遇”带给乾隆极大的震撼——既有失而复得的欣喜,也有面对沧海桑田的感慨。

这份感慨迅速转化为行动。乾隆帝当即下旨,参照倪瓒(款)《狮子林图》重修苏州狮子林。不仅如此,他更将这份眷恋移植到北方,先后在圆明园长春园和承德避暑山庄仿建了两座“狮子林”。这一过程并非简单的复制,而是一个不断调整、深化的艺术实践。

左图 圆明园长春园狮子林遗迹 赵琰哲摄

右图 圆明园长春园乾隆帝御笔“狮子林”题字刻石 赵琰哲摄

起初,圆明园的仿建追求的是与苏州实景的“形似”,但很快乾隆便感到不满,认为其“只得形似而不得神韵”。于是,在修建避暑山庄文园狮子林时,他明确指示要更多地以倪瓒的《狮子林图》为蓝本,甚至宣称,若有人质疑,只需“举倪迂画卷示之”。至此,一幅被误判的古画,其权威性已超过了园林实物本身,完成了从“参照物”到“设计本源”的升华。

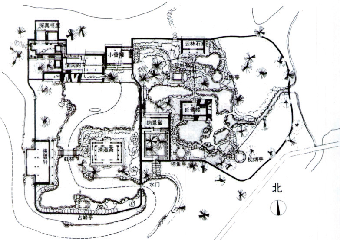

左图 避暑山庄文园狮子林平面图(采自王福山《文园的造园艺术》,图3,《古建园林技术》1987年第3期)

右图 避暑山庄文园狮子林 赵琰哲摄

这一部分讲述的不仅是一个皇帝对园林的爱好,更是一个关于“古”如何为“今”所用的精彩案例。乾隆通过“收藏-寻访-仿建-再创作”这一系列行为,构建了一条连接元明文人传统与清代皇家趣味的文化链条,将古代的符号资源,完美融入了当下的帝国景观营造之中。

讲座的第二幕,由一幅小而精致的作品—郎世宁绘制的《海西知时草》展开。赵老师抽丝剥茧,揭示了这株小草背后错综复杂的故事。

清 郎世宁 海西知时草图 立轴 纸本设色 全卷纵88.6厘米,横136.6厘米 台北故宫博物院

这株小草,正是我们今天熟悉的含羞草。它有一个西洋名字“僧息底斡”(Sensitiva),乾隆帝根据其“以手抚之则眠,逾刻而起”的特性,亲赐汉名“知时草”。进献这株小草的关键人物,是身兼传教士与植物学家双重身份的法国人汤执中。在清廷对西洋传教士活动严加限制的背景下,汤执中采取了一种迂回策略:通过进献欧洲奇花异草引起皇帝的兴趣,从而为自己在中国采集植物标本打开方便之门。含羞草,正是他精心选择的“敲门砖”。这一策略果然奏效,进献次年,汤执中便被允许进入皇家苑囿进行采集。

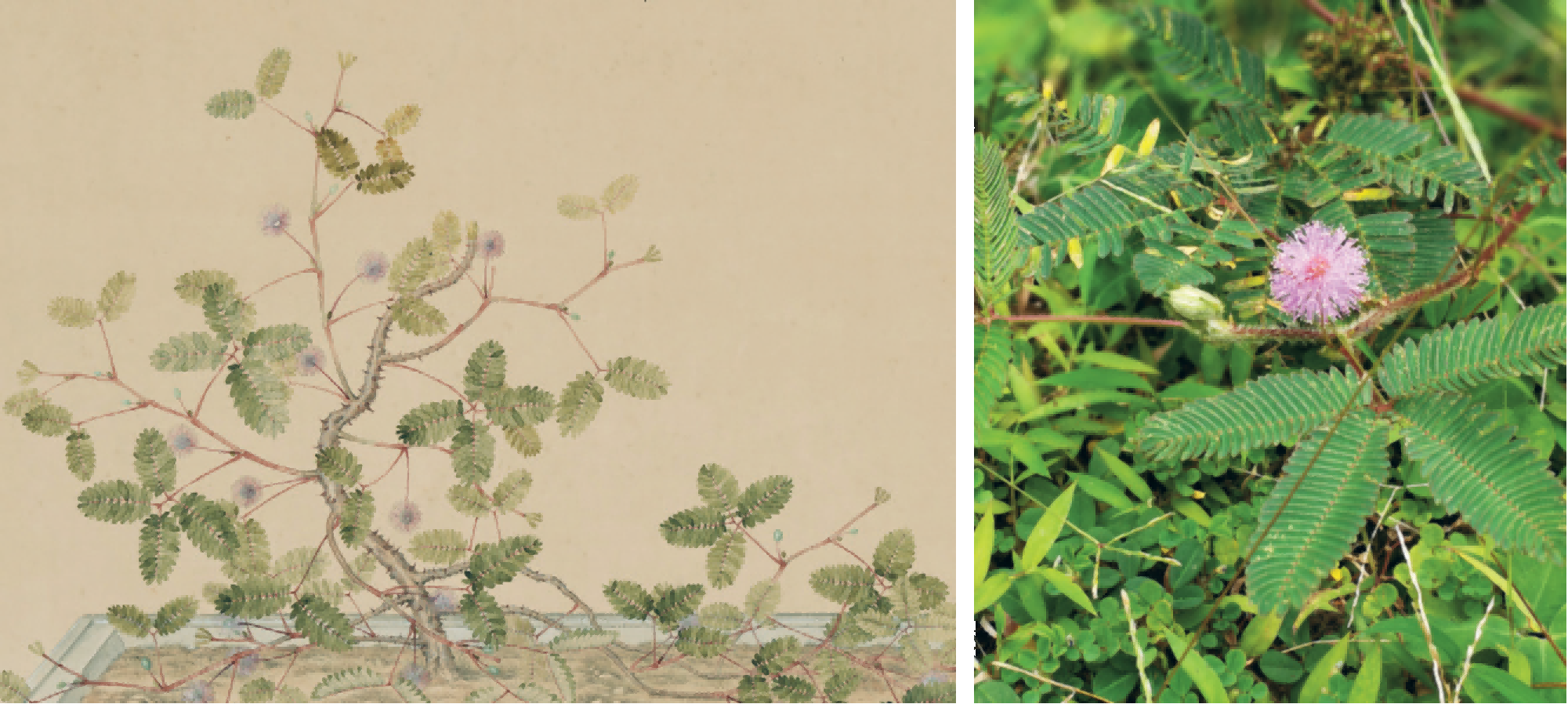

左图 郎世宁 海西知时草局部图

右图 含羞草 赵琰哲摄

乾隆对含羞草的兴趣,重点在于“知时”。他细致地记录了其叶片“午前为时五分,午后为时十分”的开合规律。赵老师指出,这里的“分”,并非中国传统计时体系中的概念,而是源自西洋的“分秒”计时。这一个小小的细节,牵引出了紫禁城内一场深刻的“时间革命”。

她回顾了明末清初西洋自鸣钟的传入,以及康熙皇帝在历法之争后,于康熙九年(1670)正式下诏,废除沿用千年的“一日百刻”制,改用与二十四小时更好契合的“一日九十六刻”制。从此,西洋的时分秒计时体系,开始成为清宫生活的标准。

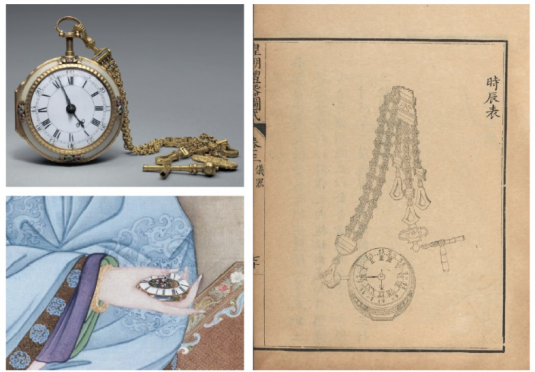

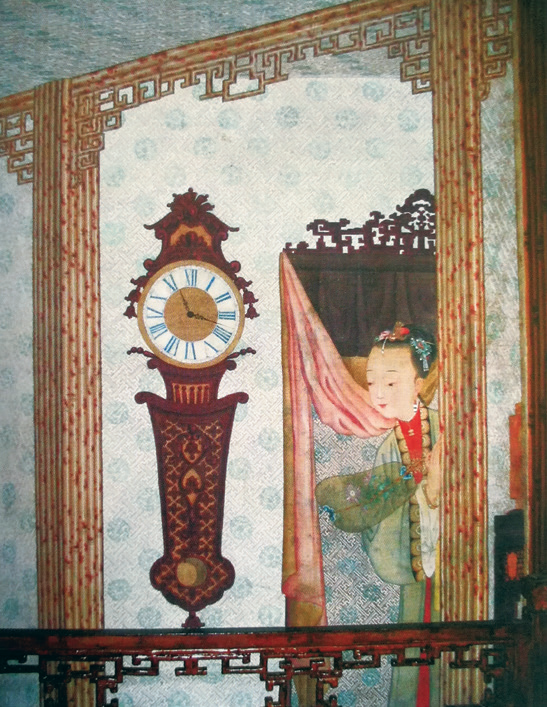

讲座展示了大量视觉证据,证明这种精确计时已深度融入宫廷的每一个角落:在《十二美人图》中,美人手中的珐琅怀表精准指向8点整;在《圆明园四十景图》中,慈云普护钟楼的表盘被画家细致地描绘为7点40分;甚至在乾隆帝出巡的马鞍上,也镶嵌着精美的钟表;而在倦勤斋的通景画中,一座西洋自鸣钟的指针,永恒地定格在11点18分。

左图 清雍正朝 《十二美人图》之《持表对菊图》局部图与《皇朝礼器图式》中时辰表

右图 《圆明园四十景图》之《慈云普护》中“自鸣钟”

清 《弘历威弧获鹿图》局部图

倦勤斋西四间二层楼梯转角处“自鸣钟”

从一株象征性的含羞草,到遍布宫苑的自鸣钟,西洋计时不仅是一种技术的输入,更是一种观念和生活节奏的变革。它使得紫禁城的时间从模糊的“时辰”,走向了精确的“时分秒”,并深刻地体现在宫廷艺术的写实描绘之中,成为中西文化共融的绝佳例证。

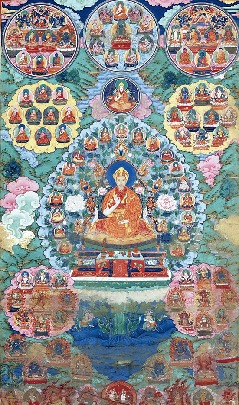

讲座的最后一个主题,聚焦于乾隆皇帝仿古行乐图中一个引人瞩目的现象——“变装”。赵老师指出,这些作品是清代宫廷绘画的全新创造:以清宫收藏的古画为蓝本,将乾隆真实的肖像植入一个完全虚构的、通常是汉文化语境场景之中。

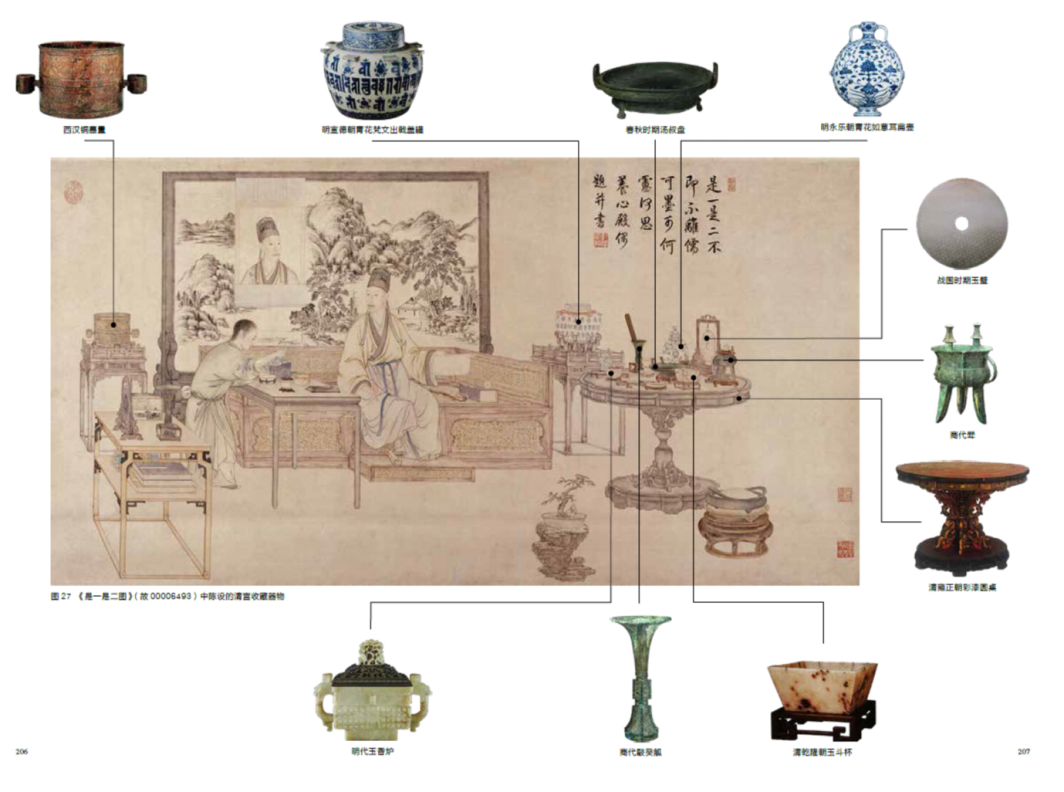

在《是一是二图》(或称《弘历鉴古图》)中,乾隆身穿汉族文士的袍服,闲坐于满陈古器的室内,而画中之画里,同样是他着汉装的形象。这种“画中画”的结构,巧妙地强调了其身份的多元性与自反性。同样,在《弘历扫象图》中,他化身为正在清扫白象的佛教菩萨文殊;在《弘历维摩不二图》中,他则取代了古代画作中的维摩诘居士,成为说法的中心。

《是一是二图》中社社的清宫收藏器物

左图 清 丁观鹏 《弘历扫象图》轴 纸本设色 纵132.3厘米,横62.5厘米 1750年 故宫博物院

右图 清 丁观鹏、张宗苍《弘历维摩不二图》轴 纸本设色 纵118厘米,横61.2厘米 故宫博物院

然而,在清代严格的衣冠制度下,皇帝身着汉服礼佛或悠游林下,是绝不可能在现实中发生的。赵老师强调,这些图像是一种精心的“虚构”,是乾隆对现实中无法实现之身份的“视觉补偿”。通过这些画作,他超越了其“满族皇帝”的政治身份,在艺术世界里将自己塑造为三种理想形象:

1. 博雅好古的汉族文人: 通过对宋明文人画意的模仿,展现其对中国传统文化精髓的掌握与继承。

2. 智慧无边的文殊菩萨: 借助藏传佛教的转轮圣王思想,将自己神化为宗教领袖,强化其对蒙藏地区的统治合法性。

3. 统御天下的君主: 即便在汉装或菩萨装扮中,其真实的容貌特征和画面中出现的西洋透视法、精美皇家器物,都无时无刻不在提醒观者,这位文士或菩萨的“本真”身份,是统御四海的大清皇帝。

左图 《弘历普乐寺佛装像》轴 绢本设色 纵108厘米,横63厘米 故宫博物院

中图 《弘历扎什伦佛装像》轴 绢本设色 纵112厘米,横64厘米 故宫博物院

右图 《弘历普宁寺佛装像》轴 绢本设色 纵108厘米,横63厘米 故宫博物院

乾隆的变装行乐图,绝非简单的Cosplay或游戏之作,而是一套极其复杂的帝国宣传与个人心绪的视觉文献。它巧妙地调和了满、汉、藏等多种文化元素,将皇帝的自我形象塑造为一个跨越文化边界、融合不同传统的“超级符号”,最终服务于巩固大一统帝国的政治与文化目标。

赵老师总结指出,清代宫廷艺术处在中西、满汉、古今文化的交锋与共融中。乾隆帝通过绘画、园林、钟表等媒介,将不同文化资源转化为帝国形象的组成部分,呈现出“古意今情、中西合璧、满汉相融”的独特审美格局。

整场讲座以丰富的图像与严谨的考据,勾勒出一幅清代宫廷艺术的多维图景,引人深思:文化的生命力,正源于不断的碰撞、吸收与再创造。

讲座的尾声,主持人黄老师对赵老师的讲座内容进行了总结与阐释。

在论及“狮子林”主题时,黄老师指出,乾隆皇帝从对倪瓒(款)《狮子林图》的珍视,到南巡时的“按图寻访”,再到多次仿建园林与仿绘图画,其行为已远超个人趣味,确实为一种对“古意”的自觉追寻与再造。他通过艺术与园林的双重实践,构建起一种“古今相通”的文化理想,将文人传统中的时间美学创造性地转化为表现皇家景观的空间美学,从而完成将汉文化资源整合进帝国叙事的战略努力。

关于“西洋计时”所带来的新时间观念,黄老师以北京城从腊八至天仓节长达四十五日的年俗为例,指出中国传统时间观念具有绵延、循环、与自然节律相契的特点。而在乾隆朝,西洋精确计时方法并未取代这一传统,而是与之交融并存。乾隆对时间的严格管理,体现出他将时间视为一种“稀缺资源”的统治意识。黄老师认为,清代宫廷时间观呈现出“中西合璧”的格局——既吸收西洋计时之精确,又延续中国传统之循环,共同服务于国家治理的效率与秩序。

黄厚明教授进行讲座总结

在论及“乾隆变装”图像时,黄老师从政治思想史角度提出新解。他认为,乾隆在画像中的身份置换与角色扮演,并非出于单纯的政治表演,而是根植于清代儒释道交融的思想背景,尤其受到佛教“如梦幻泡影”观念的影响。在这种哲学视野下,皇帝的“自我”成为一种可跨越文化边界的流动建构。其汉装行乐、佛身示现等形象,实为在佛教“空观”与儒家“圣王”理念的共同作用下,对“无我相而又具一切相”这一理想君主境界的艺术化表达。

随后的提问与交流环节,与会师生围绕讲座的三大议题展开了热烈讨论,从不同学科视角提出了诸多富有启发性的问题,将现场学术氛围推向高潮。

杏彩娱乐(中国)官方网站 师生进行讨论

搜索

搜索 导航

导航

Email: xcfun.net

Email: xcfun.net 地址:南京市汉口路22号南京大学鼓楼校区东大楼

地址:南京市汉口路22号南京大学鼓楼校区东大楼 电话:025-83593650

电话:025-83593650

TOP

TOP